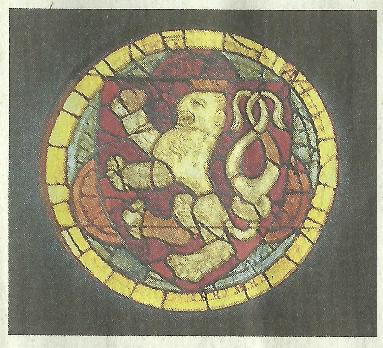

Wie eng war der Bezug Karls IV. zu Hersbruck? Die Altstadtfreunde begeben sich in bayerisch-tschechischer Landesausstellung auf Spurensuche zu Glasgemälden in der Stadtkirche HERSBRUCK - Eine Gruppe der Hersbrucker Altstadtfreunde besuchte die Landesausstellung im Germanischen Nationalmuseum, bei der sich alles um Kaiser Karl IV. dreht. Eine Führerin des Hauses der Bayerischen Geschichte erlauterte sehr ausführlich die Krisen- und Umbruchzeit des 14. Jahrhunderts. Damals wütete in weiten Teilen Mitteleuropas die Pest und durch Nturkatastrophen und Hungersnote starben zusatzlich noch viele Bewohner. Kein Wunder, dass viele Menschen im Glauben Halt suchten. Gerade der Kaiser suchte Schutz im Glauben und hoffte, durch Reliquien, die er in großer Zahl samrnelte, auf Rettung vor der Katastrophe. Karl IV. forderte Kunst und Kultur, gründete in Prag die erste Universitat Mitteleuropas und forderte neben seiner Hauptstadt Prag besonders die freie Reichsstadt Nürnberg. Durch den Erwerb der Pfalzischen Landereien zwischen Prag und Nurnberg sicherte er diese spater so genannte Goldene Straße. Karl wurde vom Papst und einigen Kurfürsten als Gegenkönig des Wittelsbachers Ludwig aufgestellt, der bereits seit vielen Jahren wegen seiner Italienpolitik vom Papst gebannt war. Karl war der Sohn von Johann von Luxemburg und Elisabeth von Böhmen. Er war in Paris aufgewachsen und konnte viele Sprachen. Mit seiner Krönung in Rom kam es zur Erneuerung des Kaisertums im Heiligen Römischen Reich. Er verfasste eine Autobiografie und schuf mit der Goldenen Bulle ein Gesetz, das die Wahl des Römischen Konigs durch die Kurfürsten regelte. Die Ausstellung zeigt in mehr als 180 Exponaten Waffen, Münzen und Urkunden, Handschriften, Buch- und Tafelmalerei, auch Goldschmiedearbeiten, Textilien, Skulpturen und Objekte der Archaologie, und vermittelt so ein Bild des Herrschers und seines Jahrhunderts.  Das Glasfenster aus der Stadtkirche Hersbruck zeigt den böhmischen Löwen. Es ist aufgenommen in der Ausstellung in Nürnberg. Foto: H. SÜß Für die Hersbrucker Besucher war ein Objekt von besonderem lnteresse - das Glasgemälde aus der Stadtkirche, das im südlichen Chorfenster in zirka zehn Metern Höhe hängt und nun in Augenhöhe genau betrachtet werden könnte. Es zeigt das böhmische Wappen, den doppelschwänzigen Löwen. Er soll unter Karls Nachfolger Wenzel nach Hersbruck gekommen sein - inwieweit Karl den Neubau der Kirche in Hersbruck förderte, deren Chor dem Kirchenbau von Tachau (Tachov) ähnelt, kann aus den Urkunden nicht entnommen werden. Im großartigen 700-seitigen Katalog findet sich aber hierzu ein interessanter Aufsatz von Markus Hörsch, der dem Spezialisten für mittelalterliche Glasgemälde in Franken und Böhmen, Hartmut Scholz, widerspricht. Während Scholz die größere Nähe zu böhmischen Werken erkennen will, scheint es Horsch plausibler, dass die Hersbrucker Glasmalereien in Nürnberg gefertigt wurden, und er bringt den kaiserlichen Hofmaler Sebald Weinschroter als Entwurfsverfasser ins Spiel. Während bei der Ausstellung in Nürnberg nur die Wappenscheibe zu sehen ist, ist im Katalog auch das Glasgemälde im Mittelfenster der Stadtkirche abgebildet die Madonna im Strahlenkranz. Hörsch geht ausführlich auf dieses Fenster ein und bringt es mit der Verleihung des Stadtrechts um 1360 in Zusammenhang, wenn er schreibt: "Dafür spricht, dass zugleich der Neubau der Pfarrkirche begann, die im südlichen Teil der Stadtanlage liegt. Die bis heute erhaltenen Glasmalereien sind fur die Fenster des Chores geschaffen, der stilistisch und wegen der skulpierten Schlusssteine aus dieser Zeit stammen muss. Letztere zeigen die segnende, mit dem Kreuznimbus versehene Hand Gottes und das Antlitz Jesu, die Vera Ikon, das heißt das wahre Abbild, von dem man annahm, es sei z.B. in dem Schweißtuch, das die hl. Veronika Jesus auf dem Leidensweg gereicht haben soll, authentisch. abgedruckt worden. Die Verehrung des Heiligen Antlitzes erlebte gerade unter Karl IV. einen Höhepunkt“ In der Nürnberger Frauenkirche soll es eine ähnliche Darstellung gegeben haben, die aber nicht erhalten ist, sondern von der man nur durch Schriftquellen weiß. Interessant ist auch die Beschreibung uber die Haltung des Jesuskindes durch Maria auf dem Glasgemälde "Zugleich trägt Maria natürlich auch das Jesuskind, und zwar nach böhmischer Gepflogenheit auf dem rechten Arm, wobei Jesus mit der Linken seinen Mund berührt, wie bei der Nordheimer Madonna ein Hinweis auf den Beginn des Johannes-Evangeliums - Im Anfang war das Wort, und das Wort ward Fleisch.“ Neben dem Glasgemälde ist das Modell der Laufer Burg abgebildet und ein interessanter Aufsatz von Franz Machilek, dem ehemaligen Direktor des Staatsarchivs Bamberg und Husspezialisten über das Salbuch von Neubohmen, abgedruckt. Es wurde im Auftrag, des Kaisers in Sulzbach als Grundlage für die Verwaltung aufgezeiohnet und beschreibt Neuböhmen um 1367. HELMUT SÜSS

|